値段だけやおまへんと言うことが 中国製戦闘機J10Cがフランス戦闘機ラファールを撃墜という「軍事神話が砕かれた」ようである。どちらが性能的にアップデートされていたのかも問題になる話であるのでおじさんは単純に捉えていない。落とされたインドの6機の戦闘機にフランス製「ラファール」が含まれていたとの話であるのが関心を引く。中国にすれば 以降の武器販売を考えれば宣伝したくて・したくてというところである。

現代戦はレーダーによる索敵と攻撃で成り立ち多くは一撃離脱が多く、撃たれた側も操縦者が優秀であれば、機体性能を利用してミサイルをやり過ごすなど出来るが・・それも完全ではない。武器調達の脱ロシア化を図るインドは2022年までにラファール36機を導入してきたのだが、正直 途上国向けモデルとの可能性もあるので・・詳細は分からない。

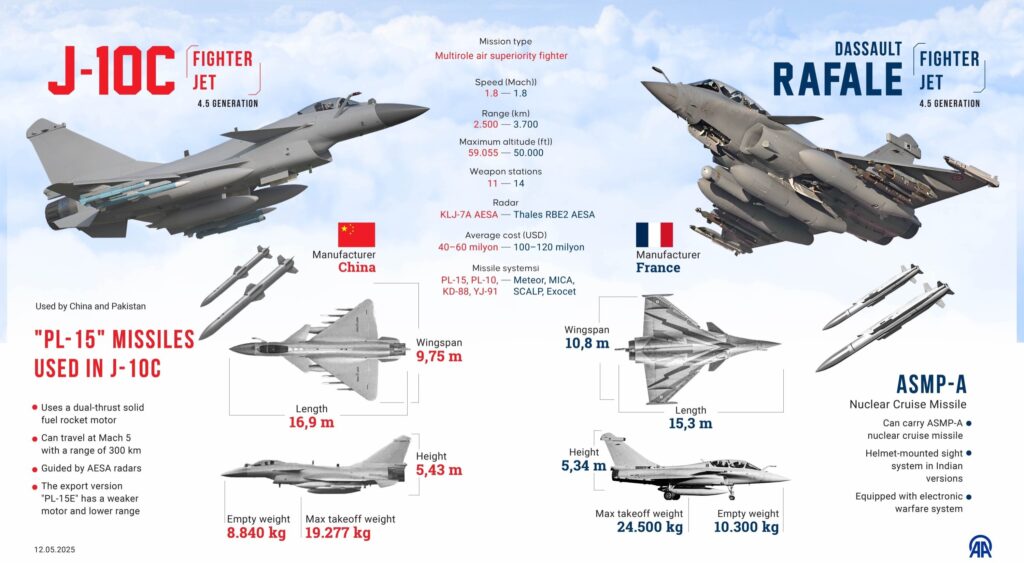

巴戦と言う第二次大戦中の戦闘機が繰り広げた 追いつ抜かれるような闘いであるドッグファイトはまれで、現在では一撃離脱が中心となった。つまり早期発見しミサイル発射するので ミサイル性能が戦いの優劣を決める時代となっている。そしてミサイルもファイアーアンドフォゲット出来るミサイルを発射できれば多少機体の性能が多少下でも問題ない。ミサイルが相手に届くまで 発射した側がロックオンしなければならないなら・・その間にやられてしまう。従ってまだ戦闘初期での話であり 詳細は分からない。

ロシアも同じ傾向であるが、機体のエンジンのメンテナンス間隔が昔から短い。中国はそのエンジンコピーから始まったので同様である。高出力になるほどエンジンの排ガス温度が上がるのでさらに短くなる方向となる。ウクライナ・ロシアの戦闘で徐々にロシア側の機体が攻撃機など亜音速以下が主力になってきた理由でもある。

空母のことをエアクラフトキャリアと英語では表記される。同様に戦闘機もミサイルキャリアと言うべきものに変化して来た時代である。F15に大量に長射程ミサイルを搭載したり、あるいはドローンつまり無人航空機と戦場全体をレーダー統括管理できる早期警戒機の組み合わせを考えるなど・・戦闘機同士の戦い方も変わっていくのが確実である。現代戦ではパイロットを失う危険を避けるのが常識である。

日本でも出雲と加賀の空母化が進められている。近日のニュースでは日本向けF35Bの機体がテスト飛行したそうである。日本の広いEEZを考えれば必要な戦闘力であるが・・・中国が外洋艦隊を作ろうとしなければ、対応しなくて良いものを!とは思っている。常に相対的な事柄で対応せざるを得ないのが「戦力」である。無人機とF35Bのハイアンドローの組み合わせなど 日本の戦略なども変わる時代と思いつつ 安価で効率良くと期待している。