製粉の今と昔では使う機械が異なります。昔は石臼 近代製粉はロール機が使われます。おじさんが子供の頃 おちらし粉(はったい粉)という大麦を焙煎したものを 自宅石臼で引いて粉にしたものに砂糖を加え、お湯で練っておやつとして食べていました。ダ駄菓子屋にも はったい粉+黒糖+水あめを練り固めたような飴(名前は忘れました)があり、適当に食べていたことを思い出す。今でもおちらし粉は市販されているのでお試しになれるかと思います。

おじさんが小さい頃の小麦粉は既に製粉会社から購入するパターンになっていました。一般には石臼は納屋などに置かれていたが、実際の製粉はおちらし粉作り位のものであった。きな粉も大豆から同様に作ることが出来るのですが・・おじさんが子供の頃は既に袋に入ったものが店頭に並んで おそらく自宅で作る家もあったと思うが・・そんな家は滅多になかった。

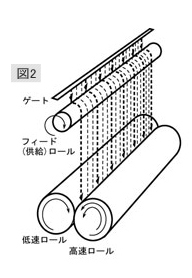

隣町の小麦製粉工場は 既にロール機を使い製粉していた。回転速度が違うローラーが小さい隙間を空けて回ることで、隙間に落ちた小麦が皮を剝かれながら落ちていく。ローラーが等速で回っていれば 平らにのしただけであるが、向き合うローラーのスピードが違うので 小麦の皮と胚芽そして粉に分かれる。製粉工場では皮と胚芽をふるいにかけて茶色いものをのぞいて行く。そして 多段にロール機に掛けて ドンドン白い粉だけに製粉していく。おじさんが子供の頃のうどんは 現在の様に限りなく白いものではなく、少し茶色が残っていた。中学生になった頃 「ミロ」と言う胚芽飲料が売り出されるなどして健康志向として、みんなが消費するようになった。おじさんが子供の頃はそんな健康志向・おしゃれなことも無いので、胚芽と皮の混合物を 家畜である牛・馬などに栄養補給用(名称は「ふすま」)として藁に混ぜて牛馬に食べさせていた。牛にとっても美味しいのだろうと思い、同級生の家の牛小屋で手でつかんで持って行くと 喜んで手を舐めに来た。牛は温厚なので良かったが 馬は嫌がらせの様に 与えるのを渋って遊ぶと・・馬には噛まれた。

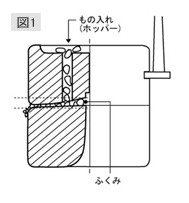

石臼もロール機も基本原理は同じであるが、石臼では投入直後に上下の臼で潰された後も隙間を出るまでひかれ続ける。従って皮も同様に徐々に細かくされて最終的に石臼を出るまで細かくされていく。従って小麦粉の皮・胚芽の茶色い部分 言い方を変えれば全粒粉製粉しか出来ない形となってしまう。そばは特徴が顕著で 仙台以北ではバキバキするような全紛の田舎そばを味わう楽しみがあった。そして 東京では江戸っ子風に雑味の少ない更科の盛りを食べる。更に贅沢と言うか?店を変えて二八でのど越しを楽しむ。色々楽しめるその機会を作る第一歩が製粉である。製粉で摩擦で温度が上がって・・香りが・・などと拘る方もいる。それでも美味しければいいじゃないかと おじさんマイペースで食を楽しむ。

結論を言えば ロール機だ石臼だと拘る必要もない。でも製粉のことを知っていれば 食を楽しむ際のネタになる。人間とは贅沢な生き物と見えて、素朴な味を意図的に与えたり抜いたりして創造することが、料理人にとっては大事なことである。そばだけなら 引き立ての香りとそば殻の離れの良さから、店舗の石臼引きも納得が出来る。おじさんは食べることが好きなので・・料理人・麺打ち職人がベストに調整していただいたもので、楽しみ味わうことに満足して喜んでいる。

されど 一歩変化することの厳しさ

大人になると 気付く事もある